Être missionnaire aujourd’hui

Tous les missionnaires laïcs et religieux sont invités à Rome les 4 et 5 octobre prochains pour vivre le jubilé des Missions. L’occasion de s’intéresser à l’engagement missionnaire en France et dans le monde entier, entre éclairages et témoignages. Par Florence de Maistre.

“Les enjeux de la coopération missionnaire se greffent directement sur la mission du Christ : Allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples. L’invitation du Christ rapportée en Matthieu 28, 19 est au cœur de la vie ecclésiale”, énonce le P. Michel Clémencin, qui termine tout juste son mandat de responsable du service de coopération missionnaire pour le diocèse de Lyon. Toutes les personnes ainsi engagées dans l’annonce de l’Évangile sont appelées à se rassembler à Rome les 4 et 5 octobre pour vivre ensemble le jubilé du monde missionnaire “Pèlerins d’Espérance”. La Mission est initialement entendue ad extra, c’est-à-dire dans sa dimension internationale pour l’évangélisation des pays non christianisés et le soutien auprès des jeunes Églises. Aujourd’hui, elle se poursuit avec force et espérance, malgré les nombreuses secousses géopolitiques qui la traversent, dont la question des migrations. Elle est particulièrement mise en lumière chaque année lors de la Semaine missionnaire mondiale, cette année du 12 au 19 octobre, en invitant chaque fidèle à porter ses frères du monde entier dans la prière et le partage.

“Notre diocèse n’envoie plus de prêtres Fidei donum [qui portent le souci de la mission universelle de l’Église] dans des diocèses d’autres continents : le mouvement s’est inversé. Les prêtres apportent à nos communautés le dynamisme de leurs jeunes Églises, leur bienveillance et leur joie communicative. Les échanges théologiques, liturgiques et culturels sont d’une grande fécondité pour une nouvelle évangélisation. J’en rends grâce”, confie le P. Clémencin. À charge pour les équipes diocésaines de la Mission universelle d’accueillir ces prêtres venus des quatre coins du monde, d’échanger et de partager avec eux, dans un esprit de service d’Église à Église. C’est ce même esprit qui préside également aux nombreux jumelages entre les diocèses de l’Église en France et ceux d’autres pays. Certains, historiques, se sont développés de longue date. D’autres, tous récents, manifestent le désir d’ouverture, de connaissance et d’amitié internationale des chrétiens d’ici et d’ailleurs.

De la solidarité internationale à l’évangélisation de proximité

Des volontaires sont toujours envoyés dans les Églises d’Amérique latine, d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Asie pour des missions d’aide, d’accompagnement, de soutien. L’an dernier, ils étaient 421, accompagnés par la DCC (Délégation catholique pour la coopération), à partir pour quarante pays différents. De nombreux autres organismes se mobilisent également, au nom de leur foi, pour la solidarité internationale et proposent des services de quelques mois à quelques années : les OPM (Œuvres pontificales missionnaires), les Missions Africaines, Fidesco, etc. À noter, “le terme de mission s’est laïcisé. Dans le langage courant, il signifie charge ou service. Pour nous, il veut dire envoyé par le Christ”, précise le P. Clémencin. Les volontaires s’engagent en réponse à des besoins en termes de coordination de projets, de soutien à l’enseignement, d’animation sociale, etc. En agissant au plus près des populations, ils tissent de profonds liens humains, fraternels et de communion. “À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres” (Jean 13, 35).

Depuis plusieurs années, la Mission s’entend également ad intra, c’est-à-dire au plan local. Les communautés chrétiennes s’investissent de plus en plus dans une évangélisation de proximité, en engageant chaque baptisé à se réapproprier la mission d’annonce de l’amour du Christ, ici et maintenant : “Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !” (1 Co 9, 16). C’est dans cette dynamique que le Congrès Mission est né il y a 10 ans, à l’initiative de Anuncio et en partenariat avec plusieurs mouvements et communautés missionnaires (Alpha, Ain Karem, la Communauté de l’Emmanuel et chaque année de nouveaux partenaires) et que l’association La Nuit pour la Mission (Hozana, la Communauté de l’Emmanuel, l’1visible, la Mission Ismérie, SAJE Productions, Marie de Nazareth et Alpha) vient de fêter son cinquième anniversaire ce 25 septembre à Paris. Elle présente chaque année une dizaine de projets d’action missionnaire en France à des donateurs. Les structures de solidarité internationale proposent désormais, elles aussi, des missions de volontariat en France. “Nous ne sommes pas les premiers à entamer ce mouvement de l’international vers le local. C’est un mouvement de fond que l’on peut observer depuis la création de l’association du Rocher par des membres de la Communauté de l’Emmanuel [en 2001, présence au sein des quartiers prioritaires], la mission Isidore [au service du monde rural], ou encore le Volontariat Sacré-Cœur qui propose depuis plusieurs années des missions locales et internationales”, indique Jean-Baptiste Lareigne, responsable d’Inigo, le service jésuite du volontariat pour la province d’Europe occidentale francophone (EOF). Depuis la crise sanitaire et face à l’évolution du profil des candidats, Inigo a revu ses propositions pour favoriser le volontariat d’engagement avec des missions au sein de la province EOF (France, Belgique, Luxembourg, Grèce et océan Indien).

Un volontaire plus mûr pour une mission plus courte

“Nous ressentons une plus grande fragilité chez les jeunes, notamment psychologique, qui se traduit avec un repli sur ce qu’ils connaissent. Il y a un vrai souhait chez eux de trouver une communauté accueillante et chaleureuse… la vie communautaire serait presque suffisante de ce côté-là. Ils expérimentent qu’il est bon d’être ensemble. C’est beaucoup moins certain à l’international, les cultures sont différentes et l’inconfort constant, profitable certes mais plus rude. Les jeunes attendent une communauté qui prenne soin d’eux. Nous recevons aussi leur désir de s’engager davantage localement, notamment en lien avec le réveil chrétien en France et l’évolution du nombre de catéchumènes qui donnent un bel élan”, poursuit le responsable d’Inigo. Recommençants, jeunes convertis, néophytes : tous les baptisés font partie des candidats au volontariat. “L’engagement missionnaire, c’est suivre le Christ au quotidien. C’est vivre tout ce que l’on fait à la lumière de l’esprit du Christ. C’est vraiment un état d’esprit”, assure Jean-Baptiste Lareigne. En dix ans, la durée moyenne de la mission de volontariat toutes destinations confondues s’est réduite de quatre mois. Elle est passée de dix-neuf à quinze mois entre 2014 et 2024 (chiffres rapports d’activité DCC). Dans le même temps, l’âge moyen de départ s’est élevé de sept ans (27 ans en 2014, 34 ans l’an dernier). La part des femmes reste sensiblement la même de 60 % à 63 %, quand celle des couples bondit de 13 points pour représenter 37 % des volontaires partis avec la DCC en 2024. L’engagement “immersif” des jeunes s’inscrit ainsi dans une durée moindre, à la faveur d’une multiplicité d’autres expériences. Ils restent notamment investis dans des services en paroisse ou en mouvements d’Église, ponctuels, mais fidèles. “Nous avons des étudiants en responsabilité qui font vivre l’aumônerie et ceux des colocations qui se donnent pleinement dans des services comme du soutien scolaire ou les maraudes auprès des amis de la rue”, relève Gwenolé de La Selle, adjointe la Mission Saint Luc, maison d’Église pour les jeunes à Brest.

Aux grands mouvements déjà observés, d’un accueil des prêtres venus d’ailleurs et d’un recentrage plus local de la Mission, Jean-Baptiste Lareigne évoque encore une grande évolution du côté des jeunes : “le volontariat international concerne des jeunes qui soutiennent des pays étrangers dans des missions très concrètes. Aujourd’hui, c’est nous qui soutenons les jeunes dans leurs réflexions, engagements et choix de vie. C’est un changement fort. L’expérience va les façonner. Ils bénéficient d’une structure et d’un accompagnement spirituel tout au long du service. À leur retour, ils sont prêts à suivre un chemin vocationnel quel qu’il soit. La première des vocations du baptisé étant de suivre le Christ !” Au regard du nombre et de la diversité d’associations de volontariat, les jeunes peuvent largement choisir la proposition qui s’adapte le mieux à leur projet personnel. Le responsable d’Inigo de ponctuer : “c’est bien entendu légitime face aux contraintes de chacun, et ce bien que nous nous efforçions à un maximum de flexibilité. C’est aussi délicat, dans le sens où ces jeunes ferment une porte là où ils pourraient se laisser véritablement déplacer”.

Contact

- Semaine missionnaire mondiale 2025

- Service national Missions et migration

- Congrès Mission 2025, les 7, 8, 9 novembre 2025, à Paris,

- CM25 Le Chemin, la Vérité et la Vie, Pèlerins d’espérance,

- La nuit pour la mission

- Délégation catholique pour la coopération

- L’année 2024 de la DCC

- Fidesco

- Œuvres pontificales missionnaires

Témoignages

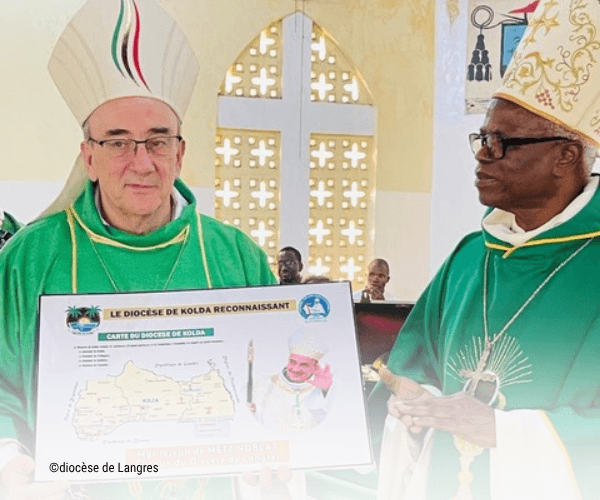

Jumelage Langres – Kolda

Le P. Benoît Sepulchre, vicaire général du diocèse de Langres, revient sur le tout nouveau jumelage initié avec le diocèse de Kolda (Sénégal).

“L’idée du jumelage est l’un des fruits de notre synode diocésain (2019-2020). Un de nos prêtres Sénégalais, le P. Lucas N’Dione est originaire du diocèse de Thiès. Ce dernier étant déjà jumelé avec le diocèse de Saint-Claude [depuis 1992], le P. Lucas nous a proposé de rencontrer l’évêque de Kolda en Casamance. Nous avons formé une équipe de réflexion autour de notre évêque, Mgr Joseph de Metz-Noblat, et avons eu un premier échange en visio avec Mgr Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Notre projet ? Nouer une amitié fraternelle avec des chrétiens du bout du monde, faire se rencontrer des chrétiens lointains, des personnes animées par la foi dans leurs différentes façons de la vivre et de la partager. Après un voyage préparatoire, il y a un an et demi, nous sommes une délégation de douze personnes à être parties au Sénégal en février dernier, avec notre évêque, pour fêter les 25 ans d’existence du diocèse de Kolda. C’était très intéressant ! Nous deux diocèses sont petits. L’un est plus que centenaire, rural, en perte de dynamisme. L’autre a été créé par Jean-Paul II en l’an 2000, compte 800 000 habitants en terre massivement musulmane avec une population très jeune. Nous avons mis en place des contacts entre les responsables pastoraux, les catéchistes, les scouts et vécu une très belle expérience d’Église. Les échanges, les célébrations joyeuses ont renouvelé en chacun l’élan missionnaire. La fécondité première de cette initiative ? Le zèle pour la mission ! Grâce à la générosité et à l’enthousiasme des diocésains, nous avions emporté des sacs remplis de fournitures scolaires et médicales. Nous avons beaucoup à recevoir, sous doute aussi à donner, dans une relation équilibrée, entre la sagesse et la jeunesse de nos deux diocèses. Je vois un enrichissement réciproque pour le partage de la Bonne Nouvelle. Au printemps dernier, l’évêque de Kolda nous a demandé d’accueillir un jeune prêtre étudiant pour un an, puis un autre pour trois ans. Nous sommes dans une joie redoublée ! Nous recevons depuis longtemps des prêtres étrangers, mais grâce au jumelage nous sommes en capacité de préparer bien plus finement leurs arrivées… pour plus fécondité.”

Volontaire à Maurice

Pierre-Yves Lagroye, 26 ans, ingénieur en informatique, habite à Rennes. Il est parti un an en volontariat à l’île Maurice avec Inigo. Depuis son retour en février 2025, il a choisi de se réorienter dans l’enseignement.

“Après ma formation en alternance et un an au sein d’une société de services, j’ai commencé à réfléchir au volontariat. C’est une idée que j’avais déjà plus jeune, je désirais partir avec Médecins sans frontières. Mais avec mon orientation, j’avais fait une croix dessus. Engagé dans le scoutisme et animateur au Mej (Mouvement eucharistique des jeunes), c’est une amie rencontrée là, qui m’a parlé d’Inigo. Ça a fait sens pour moi, au moment où je ressentais un certain mal-être au travail. Le processus a été assez long et je l’ai trouvé rassurant. J’ai été extrêmement bien accompagné tout au long de l’année et accueilli à Maurice au sein d’une communauté de jésuites. J’ai tout de suite été très impressionné par la vie spirituelle dense sur l’île et la cohabitation très intelligente des différentes religions. La population est majoritairement hindoue, puis musulmane et chrétienne. J’ai vu des hindous prier saint Ignace et la Vierge Marie, et des catholiques se joindre par amitié à des pèlerinages hindous. Au-delà du fait de vivre avec des prêtres, ce foisonnement m’a mis en confiance et a été très porteur pour vivre ma foi. Ma mission principale ? Animateur-éducateur dans une petite école de la troisième chance. Je m’attendais à des jeunes rudes. En réalité, il y avait surtout de la maladresse de leur part et pas de violence gratuite. Ça m’a tellement plu, que j’ai décidé d’en faire mon métier ! À mon retour j’ai eu l’occasion d’effectuer un remplacement dans un lycée et je prépare aujourd’hui les concours de l’enseignement. J’aime la transmission et les échanges avec les ados. J’avais aussi une deuxième mission : l’accompagnement de familles de toxicomanes au sein d’une association. Derrière son image paradisiaque, l’île Maurice est un des pays les plus touchés au monde par la drogue. J’ai reçu des témoignages extrêmement durs de tout un public en souffrance, accablé par la culpabilité et l’incompréhension. Face aux croyances de punitions divines ou de fatalité, j’ai pu partager mon espérance : Dieu souhaite chacun vivant, debout, heureux ! Nombre de personnes m’ont demandé de prier pour elles, elles ont bien compris que cela faisait partie de la mission. Depuis mon retour, je vis ma foi de façon plus ouverte, j’en parle plus librement à mes amis.”

Recréer du lien social en France

Raphaël Bordes, 40 ans, marié et père de quatre enfants de 7 à 14 ans, habite à Libourne. Après deux expériences missionnaires à l’international, il coordonne e’M comme Église en mission au service de l’Église en France.

“Depuis notre mariage, nous avons vécu deux expériences missionnaires au loin avec Fidesco. La première en 2009 – 2011, en République démocratique du Congo, a été fondatrice pour notre couple, alors sans enfant. Dans cette Afrique, marquée par une extrême pauvreté et par la corruption, la mission nous a largement ouvert les yeux sur le monde et sur les réalités ecclésiales. Nous retenons les rencontres fortes avec d’autres chrétiens au sein de la communauté de l’Emmanuel où nous avons été accueillis comme des frères, là où d’autres nous reçoivent largement comme des portefeuilles sur pattes. Nous avons fait l’expérience de la fraternité en Christ, même si nous n’avons aucun autre repère culturel commun. Ensuite, le fait d’avoir été remplacé par une famille, nous a grandement interpellés. En septembre 2021, nous avons été envoyés dans une favela à Salvador de Bahia au Brésil. Après dix ans d’activité dans la grande distribution, cette mission, emblématique de Fidesco, m’a véritablement ouvert le cœur. Nous sommes rentrés en août 2023, avec le désir d’accompagner des laïcs qui souhaitent vivre une expérience missionnaire sans aller à l’autre bout du monde. Et nous avons très vite rejoint l’équipe de e’M [Église en mission, prononcer aime] qui était en train de se former avec trois couples et deux prêtres de la communauté de l’Emmanuel. L’initiative est encore modeste. Dès l’été 2024, quatre couples ont été formés et envoyés sur différents lieux d’Église, en réponse à un besoin exprimé par un curé de paroisse, un recteur de sanctuaire, un évêque. Ce sont des jeunes retraités, deux familles de quatre enfants chacune et un couple avec un bébé. Tous ont fait une rencontre forte avec le Christ et désirent donner davantage, devenir disciple-missionnaire. Certains quittent leur job, d’autres pas. Tous ont en commun ce déplacement, ne serait-ce que de 50 km, avec un changement complet d’environnement. Il s’agit de : relancer le patronage d’une paroisse du quartier nord de Marseille, dynamiser un habitat partagé intergénérationnel sur un sanctuaire marial dans les Landes, animer des paroisses rurales en Lorraine ou dans la Creuse. Et il y a déjà de beaux fruits ! Avec beaucoup de simplicité et une bonne dose d’Esprit saint, e’M c’est d’abord : créer des amitiés, s’implanter dans un territoire, l’aimer. Fin août, quatorze nouveaux missionnaires ont été envoyés sur de nouveaux lieux d’Église, aux quatre coins de la France, pour aimer et servir, vivre la fraternité et l’espérance.”