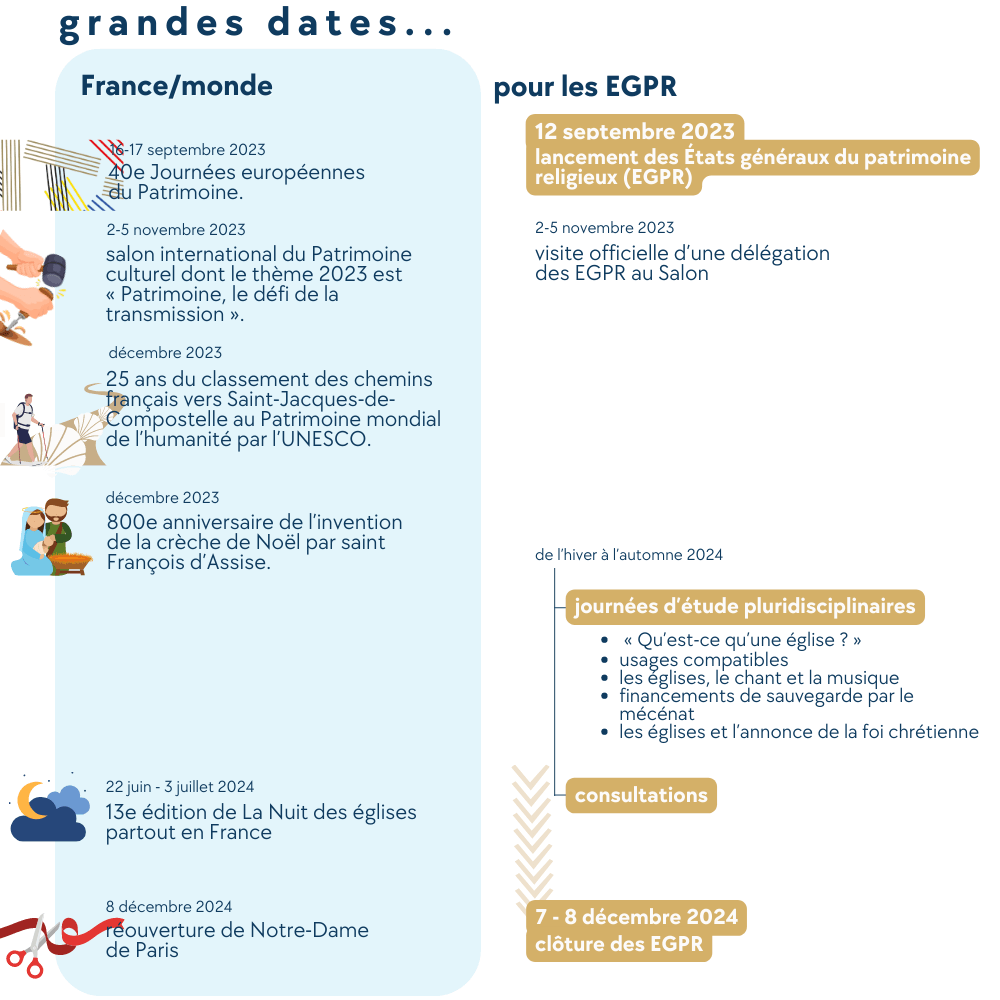

Les États généraux du Patrimoine Religieux (EGPR), initiés par l’Église de France, sont une vaste démarche de réflexion nationale sur l’avenir du patrimoine religieux. De septembre 2023 à décembre 2024, cet événement a rassemblé des enquêtes, auditions, et manifestations pour dresser un état des lieux, interroger les usages, et valoriser les richesses patrimoniales, qu’elles soient matérielles ou immatérielles. La mobilisation s’est étendue sur tout le territoire pour sensibiliser à l’importance de ce trésor national.

Le patrimoine, enjeu pastoral de premier plan

Notre pays est riche d’un patrimoine cultuel qui, par sa quantité, sa qualité et sa diversité, le place au 2e rang mondial après l’Italie et assure une grande partie de sa renommée internationale. Il est un outil majeur de son attractivité touristique, de sa vitalité économique, de sa grandeur culturelle, en un mot de son rayonnement. Mais la gestion de ce patrimoine, tout trésor national qu’il puisse être, n’est pas sans poser aujourd’hui de sérieuses questions surtout aux collectivités propriétaires qui peinent à l’entretenir alors que dans le même temps son usage cultuel – ce pour quoi il a été conçu – se raréfie.

En menant les Etats généraux du Patrimoine religieux, l’Église de France a souhaité ainsi manifester qu’elle prend toute sa part dans la réflexion commune sur l’avenir de ce patrimoine précieux auquel elle est très attachée, du fait de l’histoire mais aussi comme outil pastoral pour aujourd’hui.

Les trois phases des Etats généraux du Patrimoine religieux : une Grande enquête nationale, une vaste série d’auditions, des manifestations.

-

- Une Grande enquête nationale pour mettre à jour les chiffres et en collecter de nouveaux. Mais aussi pour faire le point sur les différents usages jugés compatibles avec le culte dans les édifices aujourd’hui. Sur 94 diocèses métropolitains territoriaux, 87 ont répondu à la consultation (soit 93%). cf. Lire l’enquête dans le Documents épiscopat.

- Des auditions pour entendre « ceux qui savent » et « ceux qui font », c’est-à-dire les personnes engagées dans la préservation et la valorisation du patrimoine religieux et se faire l’écho d’initiatives remarquables et duplicables. Elles ont pu partager des pistes pour assurer l’avenir et la pérennité de ce patrimoine spécifique. La quasi-intégralité des auditions a été captée aux formats vidéo & audio, à retrouver sur la chaîne YouTube dédiée.

-

- Des manifestations régulières pour étudier, sous des biais complémentaires, la diversité des atouts de ce patrimoine : le patrimoine compostellan et son impact économique, les églises de France et leur intérêt touristique, les édifices cultuels et l’annonce de la foi chrétienne…

Quels sont les fruits des EGPR ?

Des chiffres à jour sur l’état du patrimoine religieux

« Faire battre le cœur du patrimoine religieux ». Inédits par leur ampleur et par l’écho qu’ils ont suscité, les États généraux du Patrimoine religieux et les résultats de la grande enquête nationale ont permis de mettre le patrimoine de l’Église en évidence et d’en célébrer les acteurs, les formidables atouts et les défis des décennies à venir.

Quels outils à la disposition des propriétaires et affectataires des lieux cultuels ?

-

-

- Guide du mécénat du patrimoine religieux

Utile à tous les propriétaires de patrimoines religieux (immobilier comme mobilier) : les communes, les associations diocésaines, les propriétaires privés.

- Conventions-types pour les usages compatibles et série de guides pratiques

Notamment des conventions-types pour les usages compatibles, mais aussi des fiches sur les droits et devoirs du propriétaire et de l’affectataire.

- Guide du mécénat du patrimoine religieux

-

18 novembre 2024 : remise du Guide du mécénat à la ministre de la Culture et envoi aux pouvoirs publics

Allocution de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Président de la CEF, à l’occasion de la clôture des États généraux du patrimoine religieux (EGPR)

Allocution de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la CEF, à l’occasion de la clôture des États généraux du patrimoine religieux (EGPR), le lundi 18 novembre 2024 à la Conférence des évêques de France.

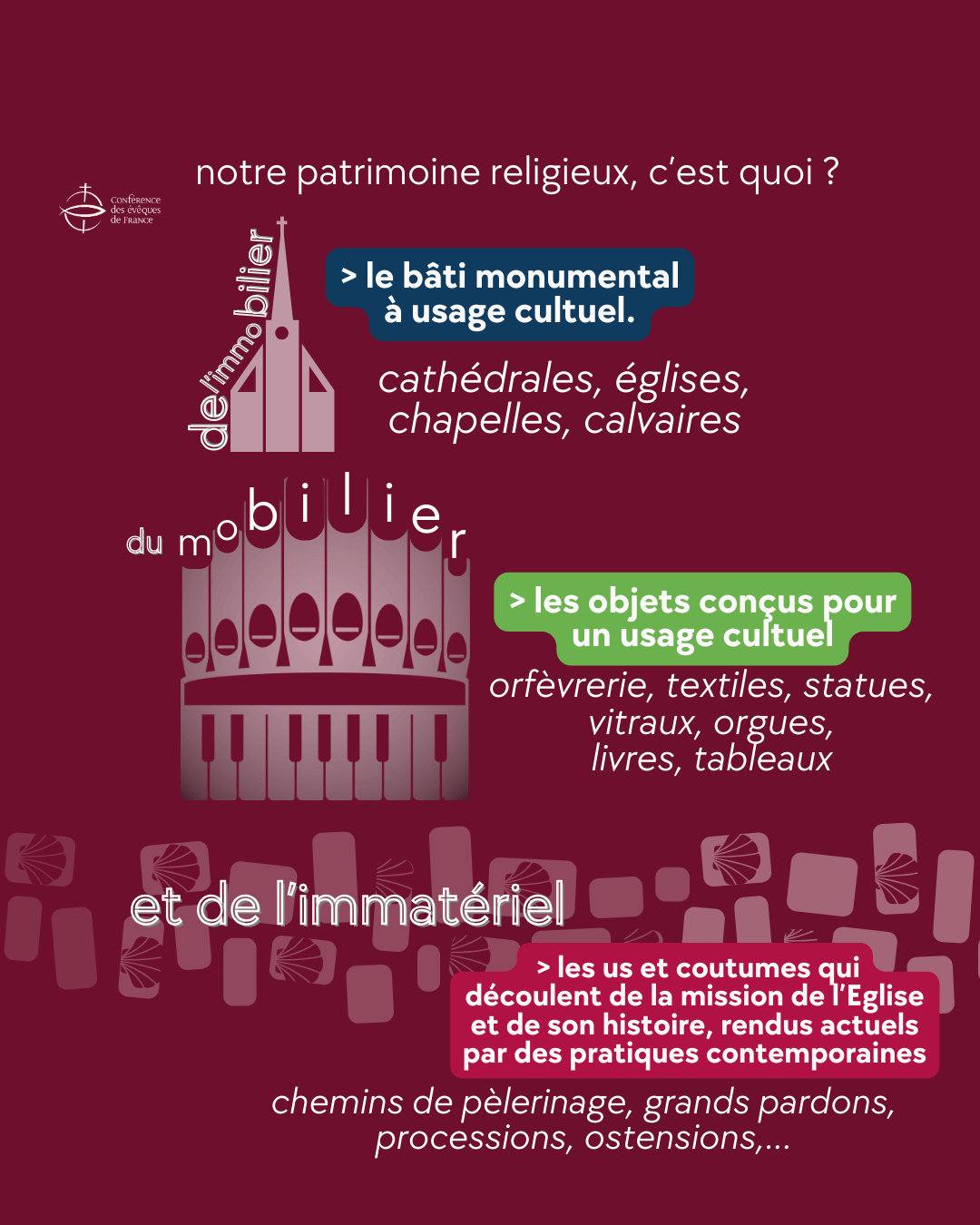

Qu’entend-on par « patrimoine religieux » ?

L’expression telle qu’elle est comprise par les Etats généraux portés par la Conférence des évêques recouvre l’ensemble du patrimoine immobilier, mobilier et immatériel, valorisé pour et par le culte catholique dans notre pays. La démarche ne s’interdit pas d’échanger avec les représentants d’autres cultes et religions.

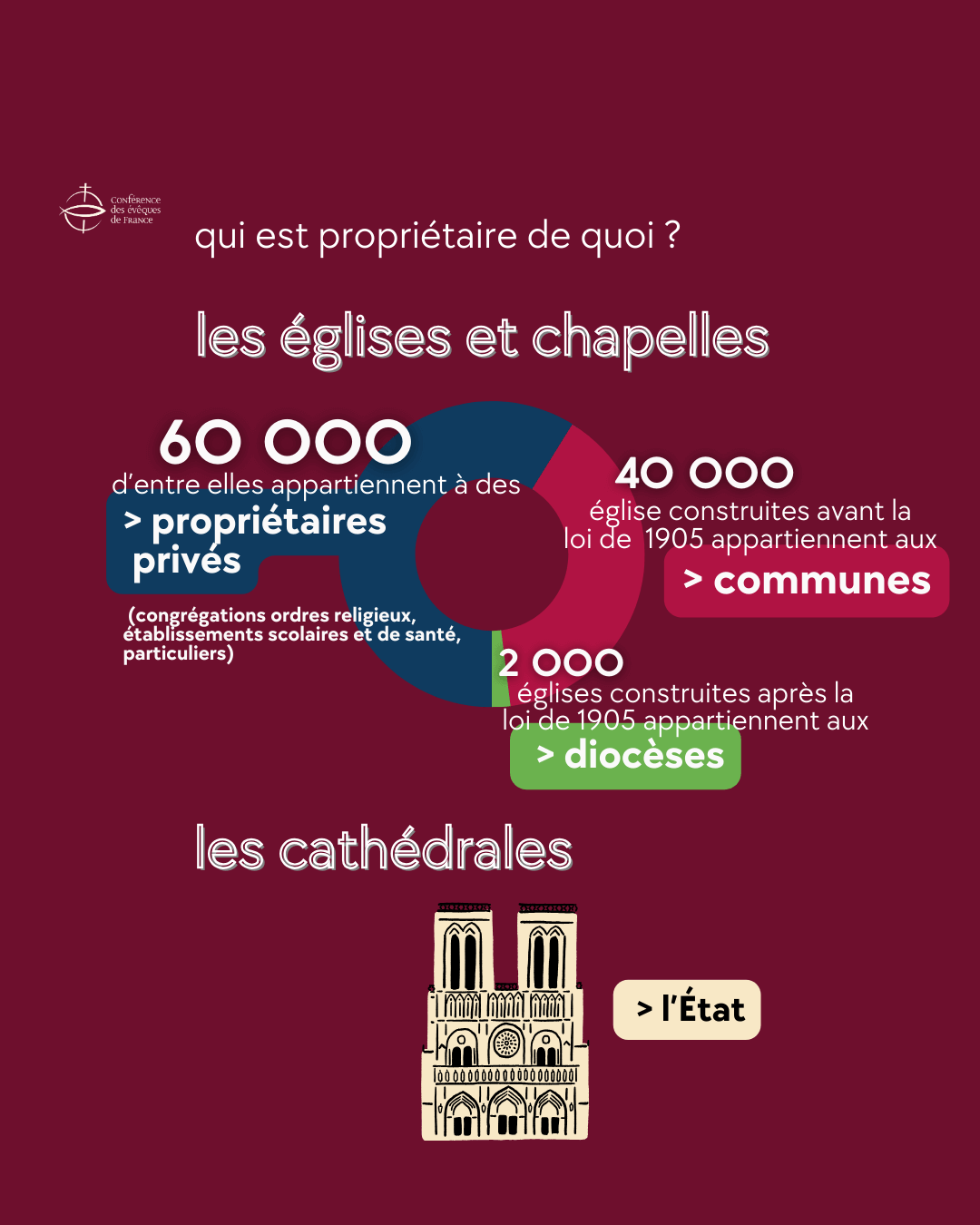

À qui appartiennent les cathédrales, églises et chapelles en France ?

On estime que la France est riche de 100 000 édifices religieux : de toutes les religions et de tous les cultes, actifs comme en ruines, de propriété publique comme privée. Sur ces 100 000 édifices, la très grande majorité est constituée de lieux de culte catholique du fait de l’histoire de notre pays.

La majorité des édifices (un peu moins de 60 000) est de propriété…privée ! En effet, les congrégations et les ordres religieux, les établissements scolaires et de santé, mais aussi les particuliers sont les propriétaires les plus nombreux de chapelles et d’églises en France.

Viennent ensuite les communes qui détiennent environ 40 000 églises et chapelles bénéficiant de l’affectation légale au culte. 80% sont situées en milieu rural dont 10% dans des communes de moins de 200 habitants et 75% dans des communes de moins de 3 000 habitants. L’État est propriétaire pour sa part de 87 cathédrales tandis qu’environ 2 000 églises et chapelles sont propriété des Églises diocésaines.

Pourquoi l’État est-il propriétaire de cathédrales et les communes d’églises ?

C’est un héritage de l’Histoire de France ! Au cours de la Révolution française, les édifices du culte ont été constitués « biens de la Nation » et deviennent propriétés de l’État puis des communes.

Sous le régime concordataire, à partir de 1801, les édifices religieux des cultes reconnus deviennent propriétés des établissements publics du culte. Avec la loi du 9 décembre 1905 instituant la séparation des Églises et de l’État, les édifices du culte qui appartenaient aux établissements publics du culte avant 1905 deviennent la propriété des nouvelles associations cultuelles.

Toutefois, l’Église catholique n’ayant pas constitué d’associations cultuelles, la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte a maintenu l’affectation desdits biens à l’Église catholique à titre gratuit, exclusif et perpétuel pour la pratique de la religion. Et la propriété publique a été confortée par la loi du 13 avril 1908.

L’État demeure propriétaire des cathédrales et les églises propriétés des communes lorsqu’elles dépendent de leur territoire. Notons qu’en Alsace-Moselle, qui demeure sous le régime concordataire, les édifices des différents cultes reconnus appartiennent aux établissements publics du culte.

Quelle est la différence entre le propriétaire et l'affectataire d'une église ?

Selon le régime de l’affectation légale au culte tel qu’il découle de la loi du 9 décembre 1905 et de celle du 2 janvier 1907, le propriétaire des édifices du culte construits avant 1905 est la commune et l’Etat pour les cathédrales.

Dans ce régime, la jouissance de l’édifice est accordée au clergé affectataire ainsi qu’aux fidèles. L’affectataire est ainsi le garant qui atteste que toute activité qui prend place dans l’église est conforme au régime de l’affectation légale au culte.

Pour cette raison, son accord est requis pour permettre, en dehors des célébrations, la tenue d’autres activités dès lors que celles-ci sont compatibles avec l’affectation légale au culte.

Quelle différence entre désaffectation et désacralisation ?

Le terme désaffectation n’est utilisé qu’en droit français. Il ne peut pas y avoir de désaffectation de fait. Le régime est strictement encadré par la loi de 1905 qui prévoit que la désaffectation ne peut intervenir qu’au terme d’une procédure administrative, nécessitant selon les cas, soit un arrêté préfectoral avec l’accord écrit du représentant du culte affectataire, soit un décret pris en Conseil d’Etat ou même une loi. Dans le cadre de la désaffectation, l’évêque peut émettre le souhait que la destination future du lieu soit respectueuse de sa fonction d’origine.

En droit canonique, on parlera plutôt d’exécration, qui signifie la perte du caractère sacré du lieu, soit la perte de la dédicace du lieu. En langage courant, on parlera de désacralisation. Il peut y avoir un rite d’exécration en amont de la désaffectation de l’édifice.

Combien d'églises sont désaffectées chaque année ?

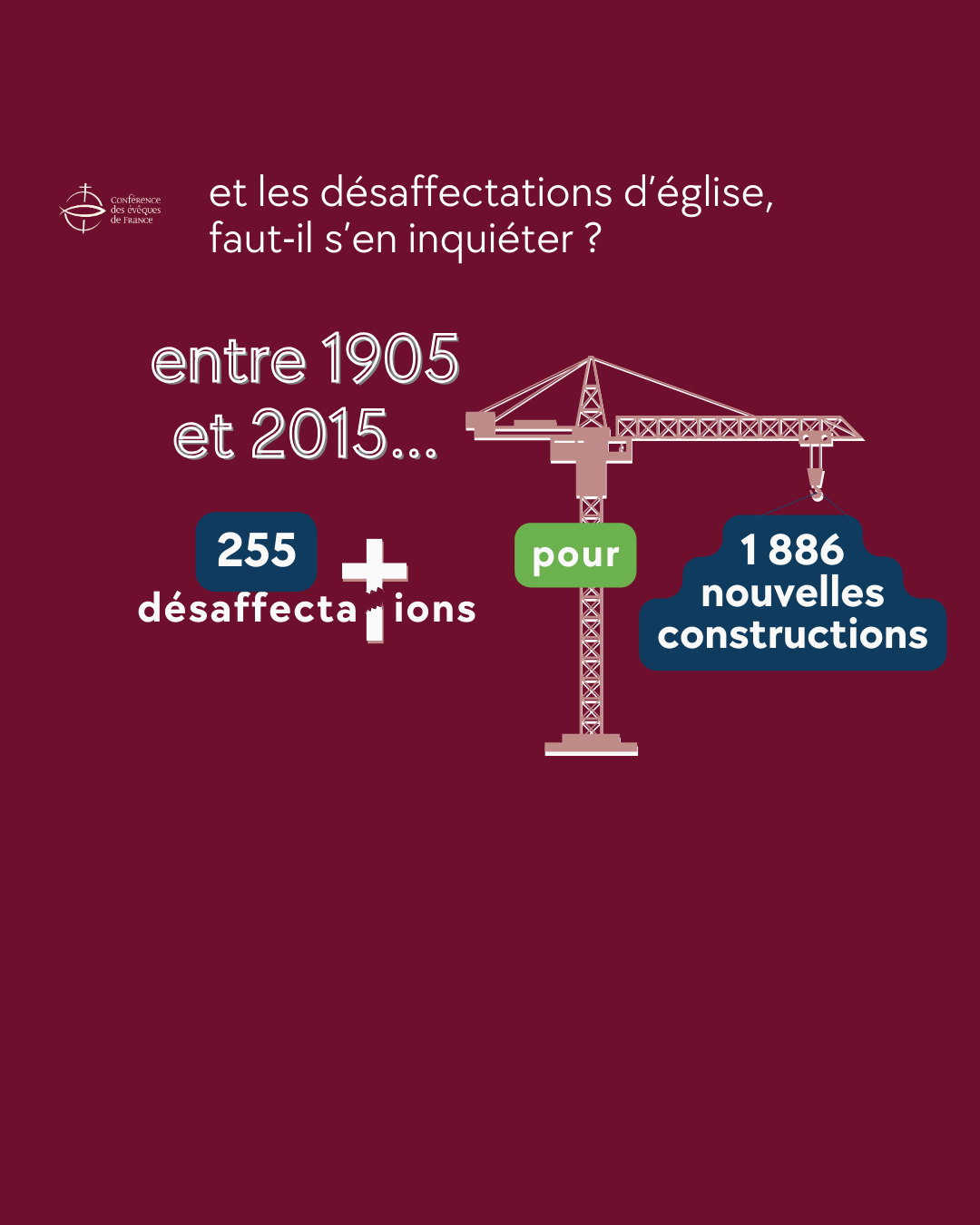

D’après la précédente enquête menée par la Conférence des évêques, il y a près de 10 ans, les désaffectations sont rarissimes et représentent moins d’1% du nombre d’édifices en France : 255 entre 1905 et 2015.

Il faut noter dans le même temps que des églises sont régulièrement construites pour correspondre à de nouveaux besoins (villes nouvelles, quartiers en extension…). Ainsi, depuis 1905 et jusqu’en 2015, 1 886 édifices sont sortis de terre.

Quels sont les enjeux des États généraux du patrimoine ?

Aider les propriétaires, les affectataires et les communautés à mieux connaître le patrimoine dont ils sont dépositaires, dans sa diversité, et aider chacun selon son charisme à le valoriser. Les Etats généraux ont vocation à « regarder » ce qui est, à « interroger » les pratiques et les usages et à « valoriser » ce qui doit l’être.

Les EGPR sont l’occasion de redire l’attachement des catholiques du pays à ce patrimoine exceptionnel, témoin d’un riche passé transmis jusqu’à aujourd’hui pour qu’il demeure le témoignage vivant d’une foi célébrée et vécue.

Sur quels sujets précis portent les États généraux du patrimoine ?

Trois phases : une grande enquête nationale, une vaste série d’auditions, des manifestations.

- une enquête nationale pour mettre à jour les chiffres dont nous disposons et pour en collecter d’autres. Mais aussi pour faire le point sur les différents usages jugés compatibles avec le culte dans les édifices aujourd’hui. Sur 94 diocèses métropolitains territoriaux, 87 ont répondu à la consultation (soit 93%).

- des auditions pour entendre « ceux qui savent » et « ceux qui font », c’est-à-dire les personnes engagées dans la préservation et la valorisation du patrimoine religieux et se faire l’écho d’initiatives remarquables et duplicables.

- des manifestations régulières pour étudier, à chaque fois avec un biais différent, la diversité des atouts de ce patrimoine : le patrimoine compostellan et son impact économique, les églises de France et leur intérêt touristique, les édifices cultuels et l’annonce de la foi chrétienne…

Pourquoi maintenant ?

Il n’est pas une semaine sans qu’un média se fasse l’écho de problématiques propres au patrimoine religieux : une initiative pour ouvrir régulièrement son clocher, une commune qui peine à boucler son budget de restauration, l’avancée du chantier de Notre-Dame de Paris, une œuvre d’art découverte à la faveur d’un chantier…

Tous, nous pouvons réaliser combien ce patrimoine est l’objet d’un intérêt sans cesse renouvelé. Il a semblé opportun aux évêques de France de convoquer ces Etats généraux dans cet état d’esprit général favorable à ces questions.

Combien de temps les États généraux du patrimoine ont-ils duré ?

Les États généraux du Patrimoine religieux ont duré 15 mois, de septembre 2023 à décembre 2024 c’est-à-dire la réouverture de Notre-Dame de Paris. Un temps long, nécessaire à l’élaboration d’une enquête la plus vaste possible, à sa diffusion et à son exploitation. Mais aussi un délai raisonnable pour entendre tous ceux qui ont des choses importantes à partager sur le patrimoine religieux. Et enfin, un peu plus d’une année pour organiser de manière régulière des évènements qui ont permis de questionner les différents atouts de ce patrimoine.

Comment se sont-ils déroulé sur le terrain ?

Chaque diocèse a été sollicité pour répondre à l’enquête nationale. Par la suite, des évènements ont été organisés partout en France sur des thématiques particulières.

Qui a porté son organisation ?

Les évêques de France ont chargé l’un des leurs, Mgr Alain Planet, évêque émérite de Carcassonne et Narbonne, comme accompagnateur des Etats généraux du Patrimoine religieux. A ce titre, il préside le Comité de pilotage dont le secrétariat de coordination est confié au P. Gautier Mornas, prêtre du diocèse de Périgueux et Sarlat, responsable du département Art sacré à la Conférence des évêques de France depuis 2019. Le Comité de pilotage est composé de dix collaborateurs de la Conférence des évêques de France, sollicités pour leur expertise dans leur domaine de compétence (affaires juridiques, institutionnelles et économiques, pastorale de la liturgie, du tourisme…) et s’enrichira de contributeurs extérieurs.

Les Etats généraux du Patrimoine religieux bénéficient du généreux soutien de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, principal mécène des églises du pays depuis un siècle, qui met à sa disposition un collaborateur à temps plein durant une année.