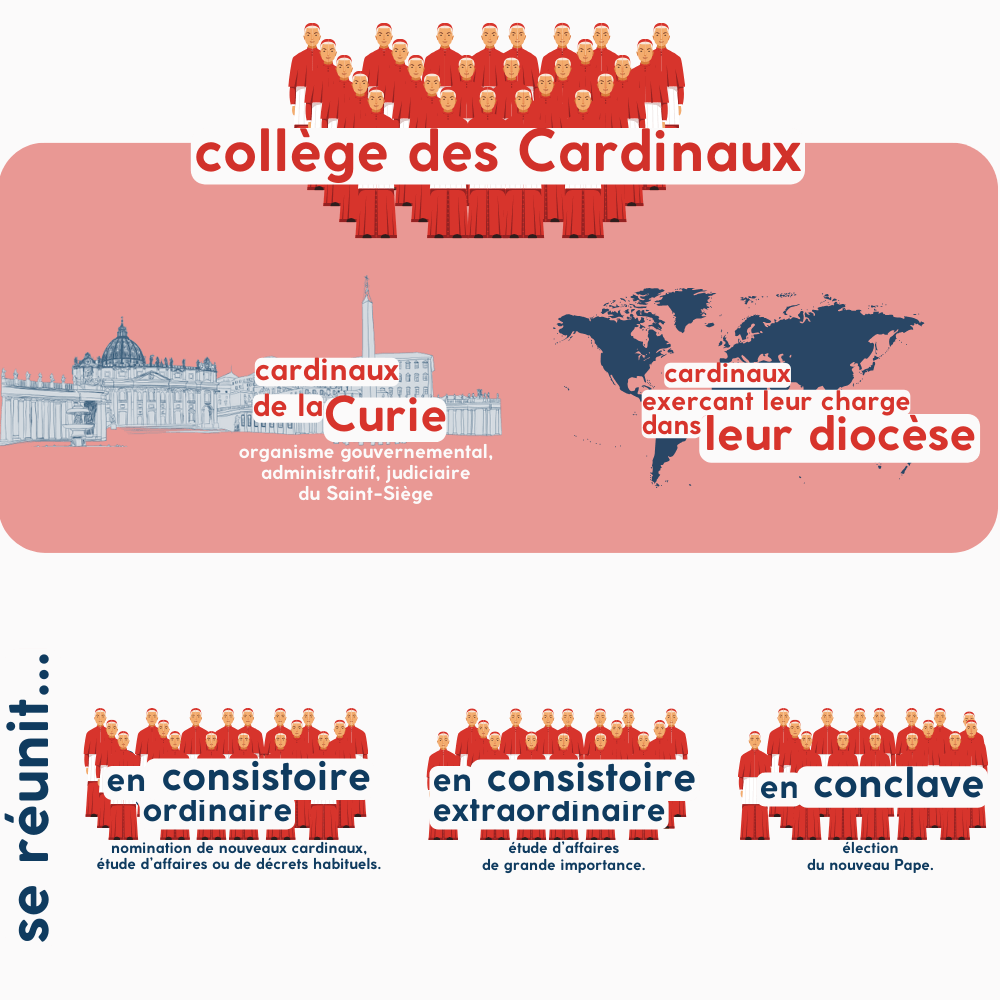

Le Collège des cardinaux se compose de l’ensemble des cardinaux : les cardinaux de la Curie (organisme gouvernemental, administratif, judiciaire du Saint Siège) établis de façon permanente à Rome, et les cardinaux de l’ensemble des Églises particulières, exerçant leur charge dans leur diocèse d’origine, répartis dans le monde entier.

Selon le Code actuel de droit canonique, le Collège des cardinaux aussi appelé Collège cardinalice est « le sénat du pontife romain : ils l’assistent comme ses principaux conseillers et aides dans le gouvernement de l’Église » (can. 230.) Contrairement à l’épiscopat, au presbytérat ou au diaconat, qui remontent aux tout premiers temps de l’Église et qui sont conférés par ordination sacramentelle, le cardinalat est une institution de pur droit ecclésiastique. Il a également pour rôle d’assurer la vacance du pouvoir à la mort du pape et d’élire son successeur. Dans ce dernier cas, on parle de conclave. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans ont alors la possibilité de voter.

En septembre 2023, le Collège des cardinaux est actuellement composé de 222 cardinaux dont 122 cardinaux électeurs.

En septembre 2023, le Collège des cardinaux est actuellement composé de 222 cardinaux dont 122 cardinaux électeurs.

6 choses à connaître sur la fonction de cardinal

À partir de quels critères le Pape décide-t-il de créer un cardinal ?

Il n’y a aucun critère dans le choix des cardinaux. Le Pape crée cardinal des évêques et des prêtres qui lui paraissent mettre en œuvre la mission de l’Église dans le sens où il l’entend, sur des priorités qu’il a lui-même assignées à l’Église après son élection. C’est la grande liberté du Pape de nommer les cardinaux qu’il veut.

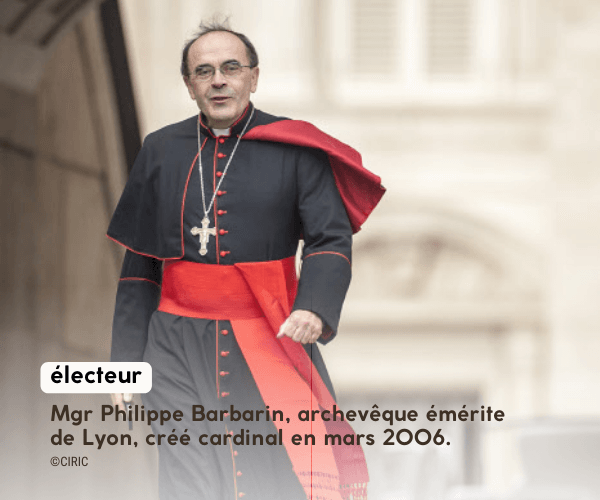

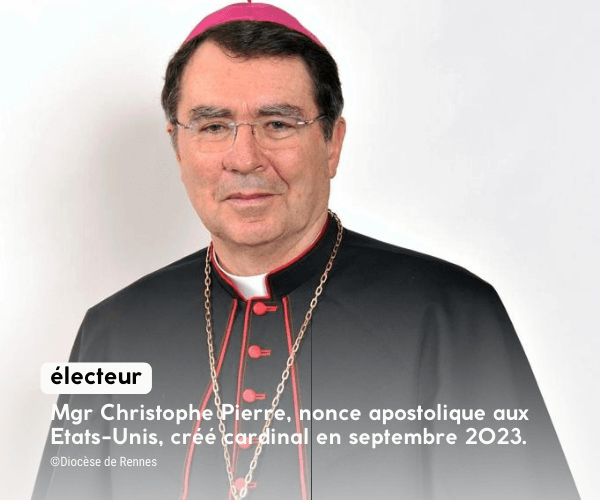

Il existait jusqu’au pape François des traditions et des usages. Dans la Curie romaine, les responsables des dicastères étaient systématiquement créés cardinaux. De même, un certain nombre de sièges épiscopaux étaient des sièges où l’évêque devenait presque automatiquement cardinal (Madrid, Paris, Lyon, Washington, Venise…). Le pape François s’est affranchi de ces usages.

Quel est le rôle des cardinaux auprès du Pape et dans la Curie romaine ?

Les cardinaux ont pour rôle d’assister le Pape dans le gouvernement central de l’Église. Ils l’accompagnent dans l’animation de l’Église universelle, soit en étant des relais dans les Églises locales en tant qu’évêques, soit en entourant le Pape dans le gouvernement central au sein de la Curie romaine. Ils discernent avec le Pape sur le gouvernement de l’Église.

Qu’apporte le statut de cardinal ?

Il s’agit d’une dignité et non d’une fonction. Le cardinal est investi par le Pape d’une mission de conseil dans le gouvernement de l’Église et d’élection du nouveau pape.

L’insigne distinctif des cardinaux est le rouge, rappelant le sang versé par le Christ à travers sa passion.

Quel est leur pouvoir électoral ? Pourquoi il y a-t-il-des cardinaux qui peuvent élire le Pape, et d’autres non ?

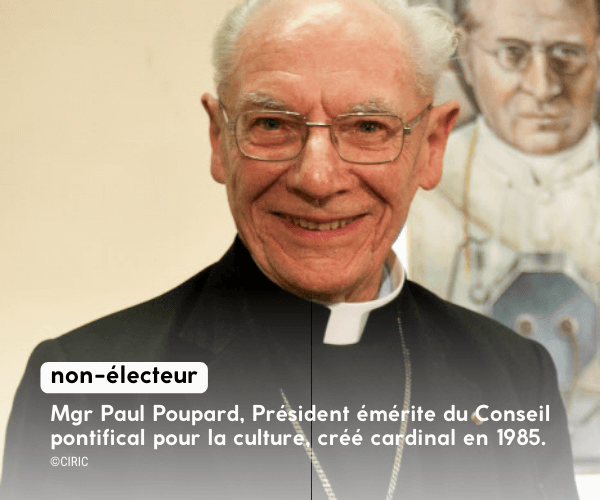

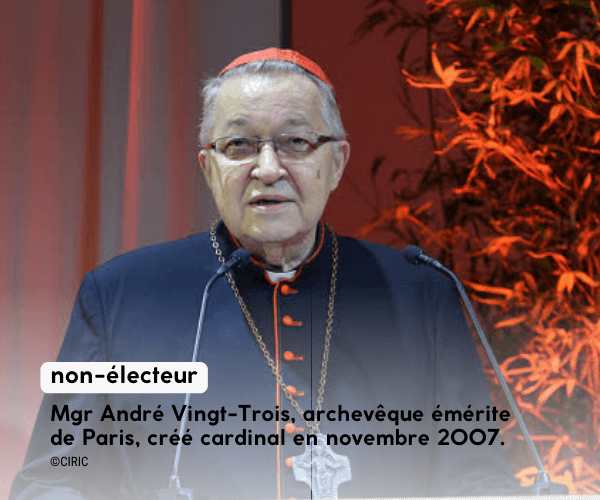

Seuls les cardinaux de moins de 80 ans ont le pouvoir d’élire le nouveau pape au moment du conclave. C’est le pape Paul VI qui fixe cette règle en 1970. On parle alors de cardinaux électeurs et non-électeurs.

Historiquement, c’est le clergé de Rome qui est en charge d’élire son évêque et donc le pape. Il est décidé d’accorder à chacun des cardinaux, une église de Rome. À ce titre, chaque cardinal porte donc le titre d’une église de Rome ou bien est constitué comme évêque symbolique d’un diocèse suburbicaire (banlieue ou périphérie de Rome).

Les membres de la Curie romaine créés cardinaux le sont généralement dans l’ordre des cardinaux-diacres, tandis que les évêques titulaires d’évêchés effectifs sont créés dans l’ordre des cardinaux-prêtres.

Pourquoi y a-t-il des cardinaux en France et d’autres au Vatican ?

Certains cardinaux peuvent être appelés à la Curie et prennent part de manière quotidienne au gouvernement de l’Église. Les autres, évêques résidentiels ou émérites, sont des membres actifs des dicastères de la Curie et peuvent aussi conseiller le Pape sur certains points précis.

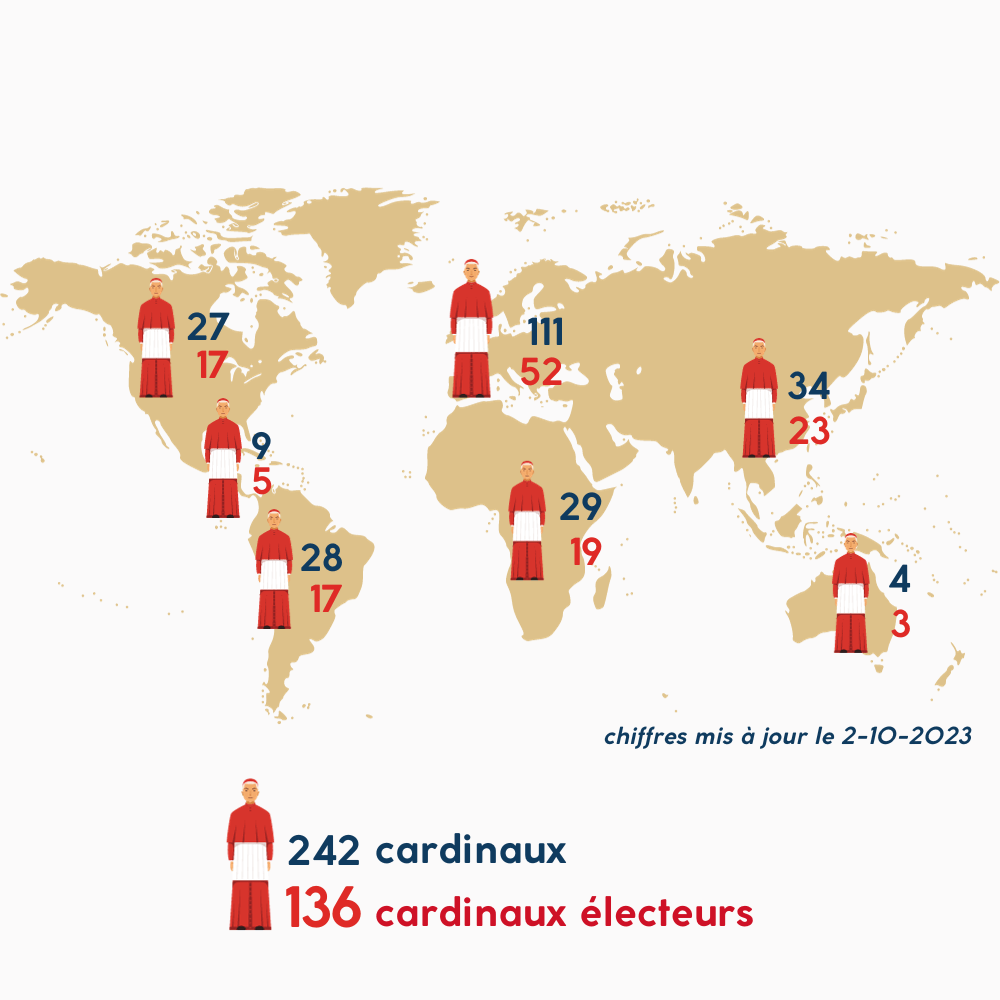

Répartition des cardinaux dans le monde

Les cardinaux du Collège viennent de sept continents, de 91 pays. 70 pays ont des cardinaux-électeurs (ceux qui peuvent voter pour le nouveau Pape en cas de conclave).

Certains cardinaux peuvent être nommés évêques sur un continent différent de leur continent d’origine. Ils sont alors comptabilisés comme cardinaux du continent où ils sont implantés.

Connaissez-vous le nom des cardinaux français ?

Cardinaux français

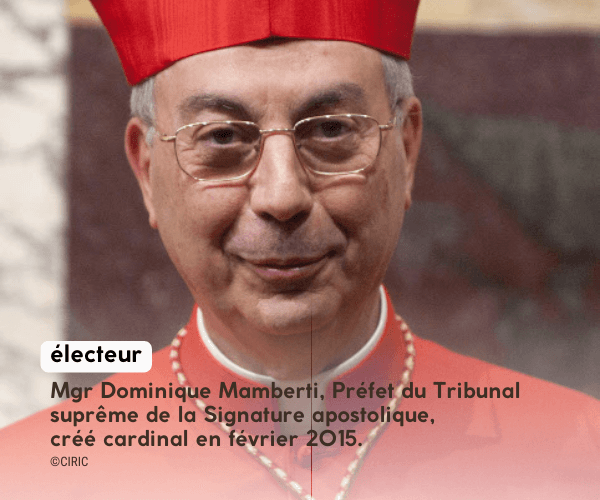

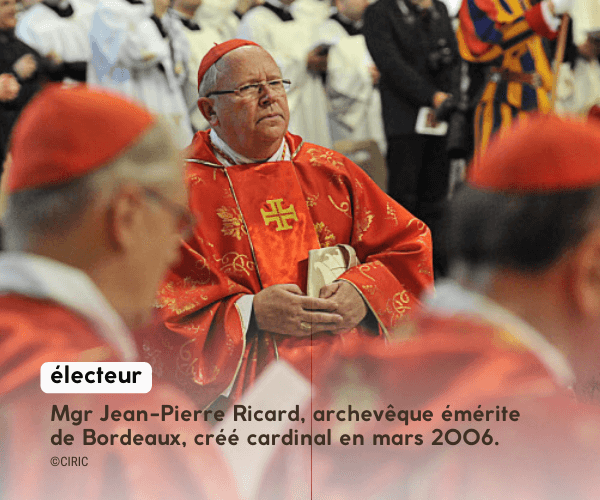

La France compte au 30 septembre 2023 huit cardinaux dont six électeurs.