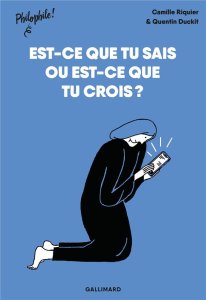

« Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ? » de Camille Riquier (texte) et Quentin Duckit (dessins)

Fiche de l’Observatoire Foi et Culture du 22 mai 2024, OFC 2024, n°22 sur « Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ? » de Camille Riquier (texte) et Quentin Duckit (dessins) Collection Philophile ! Gallimard 2022 Collection dirigée par Claire Marin pour initier les lycéens à la philosophie !

Quand France Inter a invité Camille Riquier pour Noël, visiblement les journalistes étaient enthousiastes pour ce petit livre didactique qui replace la question du croire dans le débat rationnel et ceci comme écho d’une culture moderne : « une culture internet de l’opinion. » Cette culture qui se glisse tout autant parmi les jeunes générations des étudiants, fut-ce en khâgne ou chez les journalistes, est celle de notre époque !

Il a fallu un peu de temps pour trouver le livre qui est « un bel ouvrage » et un peu de temps encore pour en rendre compte. Cependant suivre Camille Riquier, doyen de la faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, vaut la peine, même pour des adultes avertis de philosophie.

La confrontation avec l’image est assumée par les dessins alertes de Quentin Duckit. Une dizaine sur la cinquantaine de pages de ce petit ouvrage didactique qui mérite une lecture plus large que les lycéens. L’image est ici au service de l’illustration de la connaissance via les médias sociaux et les sites internet qui tendent à se substituer au livre. Le débat sur la lecture est de nouveau actuel.

La confrontation avec l’image est assumée par les dessins alertes de Quentin Duckit. Une dizaine sur la cinquantaine de pages de ce petit ouvrage didactique qui mérite une lecture plus large que les lycéens. L’image est ici au service de l’illustration de la connaissance via les médias sociaux et les sites internet qui tendent à se substituer au livre. Le débat sur la lecture est de nouveau actuel.

Ceci conduit à la conclusion « La vie numérique nous a ouverts à des possibilités absolument nouvelles. Il serait absurde et vain de chercher à nous en affranchir par la nostalgie des temps anciens. Mais tâchons de l’apprécier à sa juste mesure, ni trop, ni trop peu. En limitant le temps passé devant les écrans, nous ne nous coupons pas du monde. Ce n’est pas se déconnecter, mais au contraire se reconnecter au réel et s’y ressourcer, sans quoi le virtuel finirait lui-même par perdre son attrait. Affaire de bon sens, conclura-t-on ? Mais, après tout le bon sens est souvent de bon conseil, même en philosophie. » Finale de l’ouvrage.

La démarche se construit sur quatorze paragraphes. La suivre pas à pas, offre une révision et surtout permet d’en éclairer la finale.

1° Les trois premiers paragraphes sont un parcours historique :

« La foi et la raison, une vielle querelle. » Il faut bien partir du procès de Galilée !

« Instruire ne suffit pas, éduquer est nécessaire. » L’héritage des lumières est assumé positivement.

« Un recul ou un retour des croyances. » Passer par Max Weber, c’est indiquer l’émergence de la sociologie qui nait de la sociologie religieuse, c’est aussi aller dans le temps contemporain avec le retour des croyances et de l’apparition de l’islam, dans la laïcité française ; Ceci conduit à une question : avons-nous cesser de croire ?

2° Les trois paragraphes suivants conduisent au cœur de l’internet :

« Internet : un régime du savoir. » Désormais, l’enfant équipé d’un smart phone est en mesure de rivaliser avec la mémoire du vieux sage.

« Internet un espace de savoir ou de croyances. » Serions entrés dans l’ère de la post-vérité !

« Un retour des préjugés et des superstitions. » La prolifération des croyances dans un monde hyper connecté est l’une des grandes surprises à laquelle le siècle précédent ne nous avait pas préparés. L’individu moderne aspire au savoir universel et s’embrouille dans l’appréhension du vrai !

3° Les trois paragraphes suivants traitent de « l’acte de Croire. »

« La croyance un champ délaissé. » Nous voici entrainé chez Alain : « Savoir c’est savoir ce que l’on sait ; » puis chez Emmanuel Kant : la croyance comme un tenir pour vrai. Avec les trois degrés de l’opinion, de la foi celle d’une croyance forte et enfin du savoir transmissible à d’autres.

« Être certain, est-ce la garantie qu’on sait et qu’on ne croit pas ». La certitude conduit à l’intransigeance, on peut faire le pari de la conviction, ou s’enfermer dans la persuasion personnelle.

« On croit toujours plus que de raison. » Car la croyance est avant tout un crédit ouvert sur l’avenir.

4° Vient alors en une quatrième partie, trois paragraphes sur le débat Foi – Raison. Autant de questions en débat.

« L’opinion savoir ou croyance ?» Socrate : la vraie sagesse consiste d’abord à ne pas imaginer savoir ce qu’on ne sait pas.

« La croyance réalité mentale ou construction sociale ? » Bruno Latour, il y a croyance chaque fois que l’un sait en disant de l’autre qu’il croit seulement. Le concept de croyance ne serait alors qu’une construction sociale inventée, par le grand récit de la modernité et consolidé par le long conflit qui opposa la science et la religion.

« Savoir ou croire : une question de point de vue ? » Ce n’est jamais que du point de vue de l’autre que mon savoir est une croyance. Parce qu’il s’efforce de révéler aux hommes l’opinion qui se cache sous les apparences de leur savoir, le philosophe sera toujours comme un étranger dans la cité. Nos vies numériques sont plongées dans le relativisme généralisée, l’espace est fragmenté, comme le temps est saccadé. Comment distinguer l’important du superflu, le vrai du faux, nous voici directement branchés sur le pulsionnel. La technologie est devenue tellement en avance sur l’homme, il nous faudra du temps pour la rejoindre et que nous parvenions à satisfaire par son moyen de plus nobles aspirations !

5° La dernière partie conduit en deux paragraphes à la conclusion :

« Comment distinguer ce que je sais de ce que je crois ? » L’Opinion qui règne sur internet, est venu se substituer au savoir comme à la croyance ! mon savoir sur le changement climatique n’est qu’une opinion pour un climatosceptique ! Et face à lui, mon opinion devient un savoir qui contredit ceux qui nient l’évidence d’un réchauffement climatique. Demeure la foi qui conduit à l’engagement et qui se caractérise par la confiance en l’autre et en la fidélité.

« Croire une affaire de connaissance ou de volonté ? » Reliées à l’internet, nos existences se sont redoublées d’une vie numérique qui a modifié notre rapport au réel et à l’imaginaire. Le risque existe de perdre le contact avec la réalité. Croire à la réalité du monde, restitue à la croyance son lien essentiel à la volonté et à l’engagement. La croyance peut être pensée comme « disposition à agir ». Restituer à la croyance ce lien originel à la réalité sensorielle qui nous entoure, conduit à l’action. Alors croyance et savoir se s’opposent pas. Si l’écran numérique me permet d’accéder au monde, l’image sensorielle est cependant coupée de son élément moteur. Les images du monde peuvent nous séduire mais sans toucher profondément nos âmes ou au contraire comme un « mauvais film » selon l’expression de Deleuze. ET cette distance décourage tout agir ! De toute façon le flux des informations nous a emporté ailleurs ! Ce n’est plus nous qui regardons l’écran, c’est lui qui nous a absorbé.

La couverture du livre est l’image d’une jeune fille qui à genoux, prie avec son smartphone, ou peut-être l’adore t’elle ! il s’achève par une petite bande dessinée où en 4 cases, le jeune devant son écran disparait dans celui-ci ! et de manière plus positive et bucolique, par l’image d’un promeneur se reposant et méditant près d’un lac de montagne, sac à dos posé, et chaussures enlevées. Un avion cependant troue le ciel !

Hugues Derycke, membre de l’OFC